SDGs剣禅一如和を以て貴しとなす奈良持続可能柳生ブーム法隆寺観光

【第66号 2025/4/15 発行】

----------------------------------------

[1] 奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告

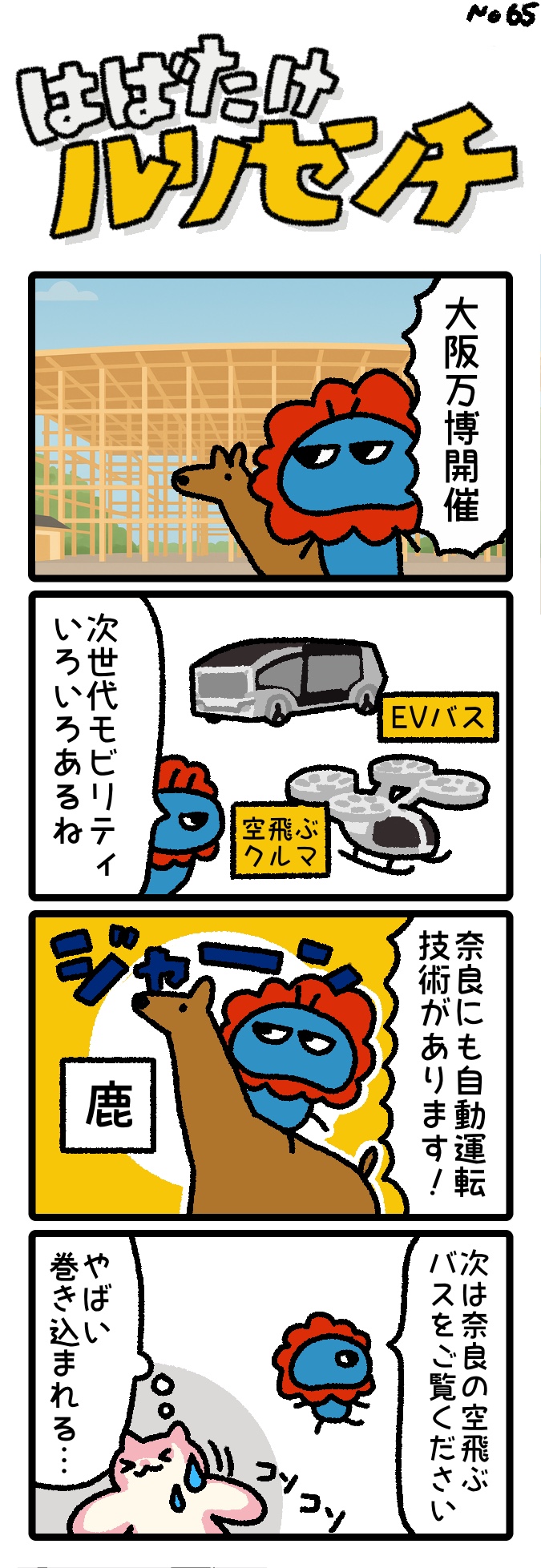

[2] はばたけ ルリセンチ No. 65

[3] 当社代表取締役によるコラム

[4] お知らせ

----------------------------------------

[1]奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告

●問合せ報告

●実施報告

・2025/4/08 静岡県 中学校 オンライン講義 56人

[2] はばたけ ルリセンチ No.65

[3]当社代表取締役によるコラム

最近、東京方面からのご相談もあり、法隆寺に足を運んでいます。

昨年の春、日本国際博覧会(大阪・関西万博)に向けた初の国際会議(IPM)開催にあわせて、海外からの参加者の皆さまを法隆寺へご案内する機会がありました。特別なこの日の案内役を務めてくださったのは、現代の宮大工として名高い小川光夫棟梁です。

この時は、修学旅行生などでそこそこにぎわっていたように感じたのですが、今年の春は人がいません。

駅から歩いて法隆寺へ向かう道をたどると、山門前のお土産屋に活気がないばかりか、駅前の商店街にも元気がない様子が見て取れます。

「持続可能な観光」と聞くと、しばしばオーバーツーリズムの問題が取り上げられますが、この地域ではむしろ、観光客の著しい減少により、観光の持続自体が困難な状況にあると言わざるを得ません。

奈良では、かつて一世を風靡した観光地が、ブームの終焉とともに急速にさびれてしまった例もあります。たとえば「柳生」はその代表格です。

1964年の東京オリンピックをきっかけに、NHKの受信契約数は1600万台に達し、昭和46年(1971年)には2000万台を突破しました。

その頃に巻き起こったのが、大河ドラマ『春の坂道』による「柳生ブーム」でした。

このドラマは、作家・山岡荘八が本作のために書き下ろしたもので、泰平の世を築くために遠く険しい「春の坂道」を歩んでいく剣術家・柳生但馬守宗矩の生涯を、徳川家康・秀忠・家光の三代にわたって描いています。武士道の精神を、現代にも通じる形でわかりやすく、剣禅一如の思想とともに表現した作品とされています。

残念ながら、この作品はNHKのアーカイブには現存しておらず、奈良県民としても、かつて大ブームを巻き起こした原点として、ぜひ一度見てみたいと感じるところです。

当時、農村地帯であった柳生の地には、狭い道路に何万人もの観光客が押し寄せ、宿泊の需要も高まったことから、新たに10件もの民宿が開業したといわれています。

こうしたブームは3~4年ほど続いたとのことですが、テレビドラマの原作が小説として販売されたことも、人気の長期化に寄与したのでしょう。

しかしながら、人々の関心は移ろいやすく、次の大河ドラマの影響もあってか、数年後にはこのブームも終息を迎えました。

これはとても残念なことだと思います。

というのも、柳生但馬守宗矩の著作『兵法家伝書』は、英訳されて『The Life-Giving Sword』としてアメリカでも出版され、名著として高く評価されているからです。

---------------------------------------

本書は禅の剣術に関する重要な古典の翻訳です。柳生宗厳は広く名声を博し、徳川将軍家二代に師事しました(宮本武蔵は常にこの地位を切望していましたが、結局その座を得ることはありませんでした)。柳生の流派は新陰流として知られ、何世紀にもわたって徳川家の正式流派でした。彼の精神的な師は禅僧の沢庵でした。柳生の仏教的精神性は、彼の中心思想である「生気の剣」に明確に反映されています。これは、戦闘中ではなく、戦うための精神的な準備によって敵を制圧するという考えです。彼は優れた抑制力と外交手腕を発揮し、将軍家から信頼される政治・軍事顧問となりました。本書は、剣豪の無執着、そして非暴力に関する思想を探るものです。

参照:https://amzn.asia/d/7ta0p4Y

---------------------------------------

この解説が示す通りであれば、徳川幕府の侍たちの精神は「非暴力」によって貫かれていたことになります。

だからこそ、270年もの長きにわたる太平の世が維持されたのかもしれません。

そこには、聖徳太子の「和を以て貴しとなす」という精神が、時代を超えて生き続ける奈良の心として今なお息づいているように感じられます。

「春の坂道」が再びリメイクされることを、心から願っています。

現在、柳生を訪れると、作家・山岡荘八がかつて買い取った旧柳生藩家老屋敷が公開されています。天気の良い日には、開放的でのどかな農村風景の中で、まるで時をさかのぼったような気分にさせてくれる、静かで美しい場所です。

きっと、あなたも「春の坂道」の舞台を、いや、日本を、そして世界を代表する平和の地として訪れてほしいと思わずにはいられなくなるでしょう。

そしてこの地が、一過性のブームで終わるのではなく、平和の本質を深く見つめる場として、人々に静かに語りかけ続けてくれることを願ってやみません。

[4]お知らせ

●学び旅学級新聞の感想を募集しています!

コラムや当社の活動について、皆様のお声をお聞かせください。

メッセージは、下記メールアドレスにて受け付けております。

皆様のご応募、お待ちしております。

【応募先】manabi-jimukyoku@kirsite.com

●学び旅学級新聞へ掲載する記事募集中!

原稿・写真と共にメールにてお知らせください。無料で記事として掲載し、配信いたします。

配信時期についてもお問合せください。

【連絡先】manabi-jimukyoku@kirsite.com

----------------------------------------

配信:株式会社学びの旅

TEL:0742-20-7807 平日9:00~18:00(年末年始を除く)

住所:〒630-8305 奈良県奈良市東紀寺町2-10-1

Web:http://nara-manabitabi.com/

代表取締役 川井徳子

株式会社学びの旅 代表取締役。同社の前身である奈良新しい学び旅推進協議会の立ち上げに尽力し、2020年~2025年まで実行委員長を務める。奈良を舞台にした探究型学習プログラム「奈良SDGs学び旅」を企画・開発し、商品化。教育と地域をつなぐ新しい学びの仕組みを創出した。