【第64号 2024/3/21 発行】

----------------------------------------

[1] 奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告

[2] はばたけ ルリセンチ No. 63

[3] 実行委員長コラム

[4] お知らせ

----------------------------------------

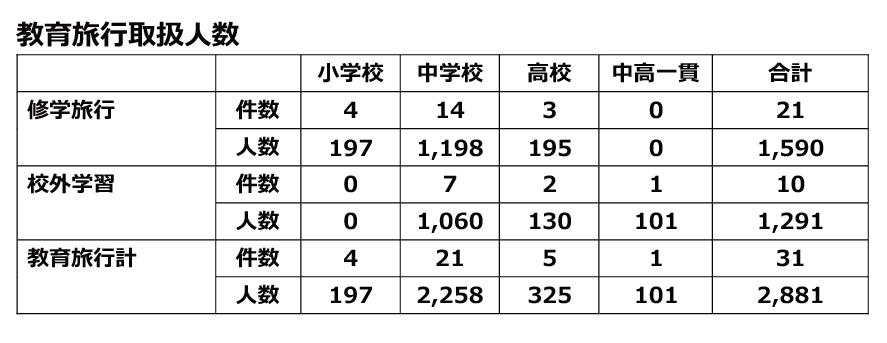

[1]奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告

●問合せ報告

●実施報告

2024年度、奈良SDGs学び旅は31校・2881名の児童・生徒様に体験頂きました。

引き続きよろしくお願い致します。

[2] はばたけルリセンチ No. 63

[3]実行委員長コラム

3月13日、東大寺で修二会(お水取り)が終わるころ、春日大社では「春日祭」が執り行われます。

このお祭は、賀茂祭(葵祭)・石清水祭と並ぶ三大勅祭の一つで、今年も宮内庁から勅使様がおいでになりました。

さらに、参列者の正客は五摂家を代表して近衛様が参加されています。

毎年、東大寺と並んで重要な古式ゆかしいお祭りがおこなわれているのだなと気づかされます。

祭りの起源の時期はよくわからないのですが、貞観地震と大津波が起きた貞観11年(869年)には葵祭の「斎宮」にあたる「斎女」が宮中から参向されました。この年は京都でも祇園社(八坂神社)から神泉苑に向かって神輿が送られるなど、罪咎汚れを清め、災厄を祓う祈りの儀式が様々なところで行われたのでした。

祭の前日、斎女は京都を出発して奈良坂を経て、法華寺門前を通って佐保に入ります。佐保山の聖武天皇・光明皇后陵に敬意を表してのことでしょうか?

祭の当日には、添上郡司(今なら木津市長?)が先導し、大和国司(今なら奈良市長?)がこれに次ぎ、官幣や神馬・走馬につづいて斎女の輿が進み、内侍らの車馬を従える盛大な行列でした。

かくして、斎女は内院で神式の服に改め、所定の座につき祭儀に移ります。

現在の春日祭の勅使様御一行は男性ばかりですが、かつては女性が主役だったのですね。

長い年月の中、とりわけ応仁の乱以降の混乱で祭りが途絶え、江戸時代に復興した時に斎女の存在が消えてしまったようです。

古い文献によると、祭りの後に、斎女の一行は梨原(内侍原町)の宿に帰って一泊しています。翌朝、帰り道の途中、不退寺あたりで追剥ぎ捕縛や、山城淀(京都市伏見区)で雷鳴の陣を立て宮中警護の近衛府の官吏に紅衣を着せて雷公にしたてる、などの儀礼を行っていたと記されています。

「春日まつり」のことは、別名「申まつり」とも言います。申は、もともと雷を意味する象形文字だそうです。春日大社がお祭りされるタケミカヅチを建御雷神といわれますのも、この「申」つまり雷のことなのだなと気がつくと、行列の道中や儀礼の中になされている様々な工夫が目に入ります。神庫から運ばれる神宝は鏡・刀・鉾・弓など武具であり、お馬が牽廻されるなど、武家の始まりを感じさせるお祭りでもあります。斎女が消えて、男性のお祭りとなったのも偶然ではなかったのかもしれません。

春の柔らかな日差しに輝く春日大社は雅やか、と思っていましたが、勇壮さを秘めていることを感じさせるお祭りでもありました。

改めて奈良の奥深さ、歴史の積み重ねを感じる一日となりました。

[4]お知らせ

●学び旅学級新聞の感想を募集しています!

実行委員長のコラムや学び旅事務局の活動について、皆様のお声をお聞かせください。

メッセージは、下記メールアドレスにて受け付けております。

皆様のご応募、お待ちしております。

【応募先】manabi-jimukyoku@kirsite.com

●学び旅学級新聞へ掲載する記事募集中!

協議会委員へ告知・共有希望の事柄がありましたら、原稿・写真と共に事務局までお知らせください。

無料で記事として掲載し、配信いたします。

配信時期についてもお問合せください。

【連絡先】manabi-jimukyoku@kirsite.com

----------------------------------------

配信:奈良新しい学び旅推進協議会・事務局

(公益社団法人ソーシャル・サイエンス・ラボ内)

TEL:0742-20-7807 平日9:00~18:00(年末年始を除く)

住所:〒630-8305 奈良県奈良市東紀寺町2-10-1

Web:http://nara-manabitabi.com/