【第58号 2024/12/19 発行】

----------------------------------------

[1] 奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告

[2] はばたけ ルリセンチ No. 57

[3] 実行委員長コラム

[4] お知らせ

----------------------------------------

[1]奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告

●問合せ報告

・2026/5/28 神奈川県 中学校 165名

・2026/9/25 千葉県 中学校 250名

・2026/5/22 千葉県 中学校 390名

・2026年度 埼玉県 中学校 170名

・2025/11/28 岐阜県 小学校 67名

・2025/2/10 三重県 中高一貫 111名

●実施報告

[2] はばたけルリセンチ No. 57

[3]実行委員長コラム

持続維持可能な開発と都市

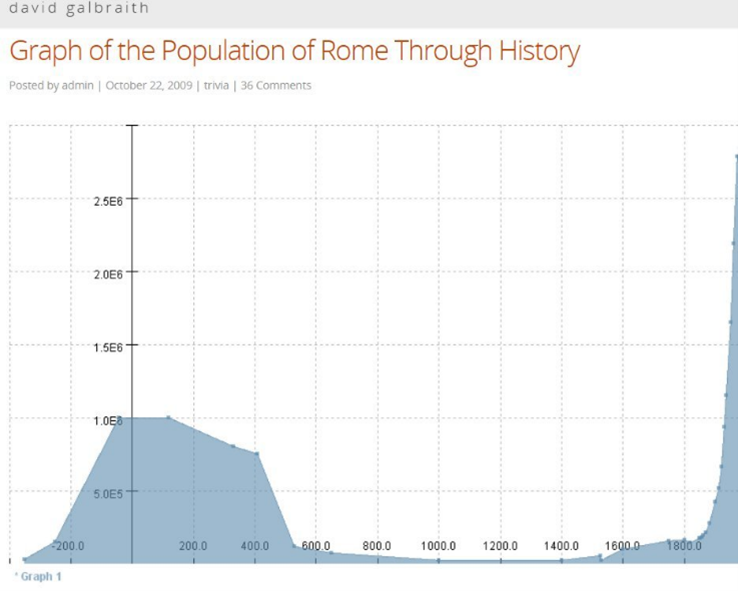

Xにひとつのポストが流れてきました。このグラフです。

-------------------

参照:https://x.com/Culture_Crit/status/1866600452588179466

-------------------

これはローマの人口の増減グラフです。

ローマは紀元前から5世紀くらいまで、最大100万人近くの人口規模を持っていました。それが、数万人の田舎町へと転落し、1800年代の後半からようやく人口の再拡大期を迎えた様子が描かれています。

ローマがなぜ滅んだのか、というテーマはイギリスの歴史家:エドワード・ギボンが18世紀に「ローマ帝国衰亡史」を発行する以前から西洋世界の話題でした。

-------------------

ローマ帝国の衰退にはいくつかの主要な理由があるといわれています。

① 内部分裂

ローマ帝国はその広大な領土を統治するのが難しくなり、395年に東西に分裂しました。

これにより、帝国の統一力が弱まりました。

② 外部からの侵略

ゲルマン民族やフン族などの外敵の侵攻が頻繁にありました。

特に西ローマ帝国はこれらの侵略に対処しきれず、476年に滅亡しました

③ 経済的な問題

広大な領土を維持するための経済的負担が増大し、財政が悪化しました。

これにより、軍事力の維持が困難になりました。

④ 政治的な腐敗

政治的な腐敗や無能な指導者の存在も、帝国の衰退を加速させました。

-------------------

これらの要因が重なり合いローマ帝国は徐々に力を失ったと解説がなされていますが、そこには、忘れられている視点があるように思います。

それは、初期のキリスト教会における、教育と学術の軽視です。

ヒュパティアという女性が、4~5世紀のローマ帝国のアレクサンドリアで、キリスト教徒の集団に異教徒として迫害され惨殺されました。彼女は、東ローマ時代のエジプトで活動した、ギリシャ系の数学者・天文学者・新プラトン主義哲学者でした。その女性学者が民衆によって血祭りにされてしまうことを皮切りに、学問への敬意は失われ、キリスト教絶対主義ともいうべき「暗黒の時代」がヨーロッパを飲み込んでいきました。

ローマ帝国衰退の最大の要因は、持続可能な社会のための人材教育が壊れてしまったこと、ではないでしょうか。

奈良も一時期首都として発展し、遷都によって衰退した経験があります。しかし、ローマのような大変動は起きませんでした。それは、持続可能な社会づくりのための人材育成が、長年にわたって行われてきたからだと思います。

平城京があった時代の奈良の人口は10万人程度といわれています。

やがて、京都に都が遷ることで政治的機能は失われ、人口は半分くらいになったといわれています。

一方で、東大寺・興福寺・春日大社など天皇家とその外戚藤原家の宗教的機能が奈良に残り、祈りの空間・学僧たちの学びの空間として南都の都市力は生きていました。

そのため、日本中から僧侶として仏教と共に先進的な学問を学びたい人々が奈良に集まりました。

高野山を開山した弘法大師・空海や、鎌倉時代の高僧・明恵など、数多くの逸材が南都で学んで巣立っていきます。

それ故、南都は京都からも厳しい政治的圧力がかかることも多かったのです。

平家によって東大寺・興福寺など多くの伽藍が燃やされたのも、それが理由でもありました。

これは平城京なき後の南都の危機でした。

しかし、宗教都市としての奈良の復興に、数多くの人々が協力することとなります。

公慶上人の東大寺伽藍復興に向けた勧進も、数多くの人々の「祈り」に支えられてこそ、可能だったといえるでしょう。

それは宗教の維持に直接かかわる僧侶だけでなく、宗教都市として機能し続けた奈良という地域が「祈りを支える人づくり」を担ってきたからこそ実現できたと言えるのではないでしょうか。そしてその人づくりが次世代に引き継がれていることこそが、この地域の稀有な「力」ではないでしょうか。

世界中の世界文化遺産の中で、法隆寺や東大寺・興福寺・春日大社といった日本の世界文化遺産の特徴は、「生きている」ことです。建物の維持や修復の仕方、祈りの儀式などをさまざまな場面で、建てられた当初の理念が、そのまま引き継がれています。

ローマのコロッセウムも、ギリシャのパルテノン神殿も、建設当初の理念や使われ方が生きているわけではありません。ルネッサンスという時代を経て、改めて当時のことを人々が語り始めたのです。

単に「伝統宗教」と軽く受け流すのではなく、私たちの生活の中にどれくらい宗教的な思考が深く紐づいているか、鹿と共存するための知恵なども含めてしっかりと語る時代が来たように考えています。

[4]お知らせ

●学び旅学級新聞の感想を募集しています!

実行委員長のコラムや学び旅事務局の活動について、皆様のお声をお聞かせください。

メッセージは、下記メールアドレスにて受け付けております。

皆様のご応募、お待ちしております。

【応募先】manabi-jimukyoku@kirsite.com

●学び旅学級新聞へ掲載する記事募集中!

協議会委員へ告知・共有希望の事柄がありましたら、原稿・写真と共に事務局までお知らせください。

無料で記事として掲載し、配信いたします。

配信時期についてもお問合せください。

【連絡先】manabi-jimukyoku@kirsite.com

----------------------------------------

配信:奈良新しい学び旅推進協議会・事務局

(公益社団法人ソーシャル・サイエンス・ラボ内)

TEL:0742-20-7807 平日9:00~18:00(年末年始を除く)

住所:〒630-8305 奈良県奈良市東紀寺町2-10-1

Web:http://nara-manabitabi.com/